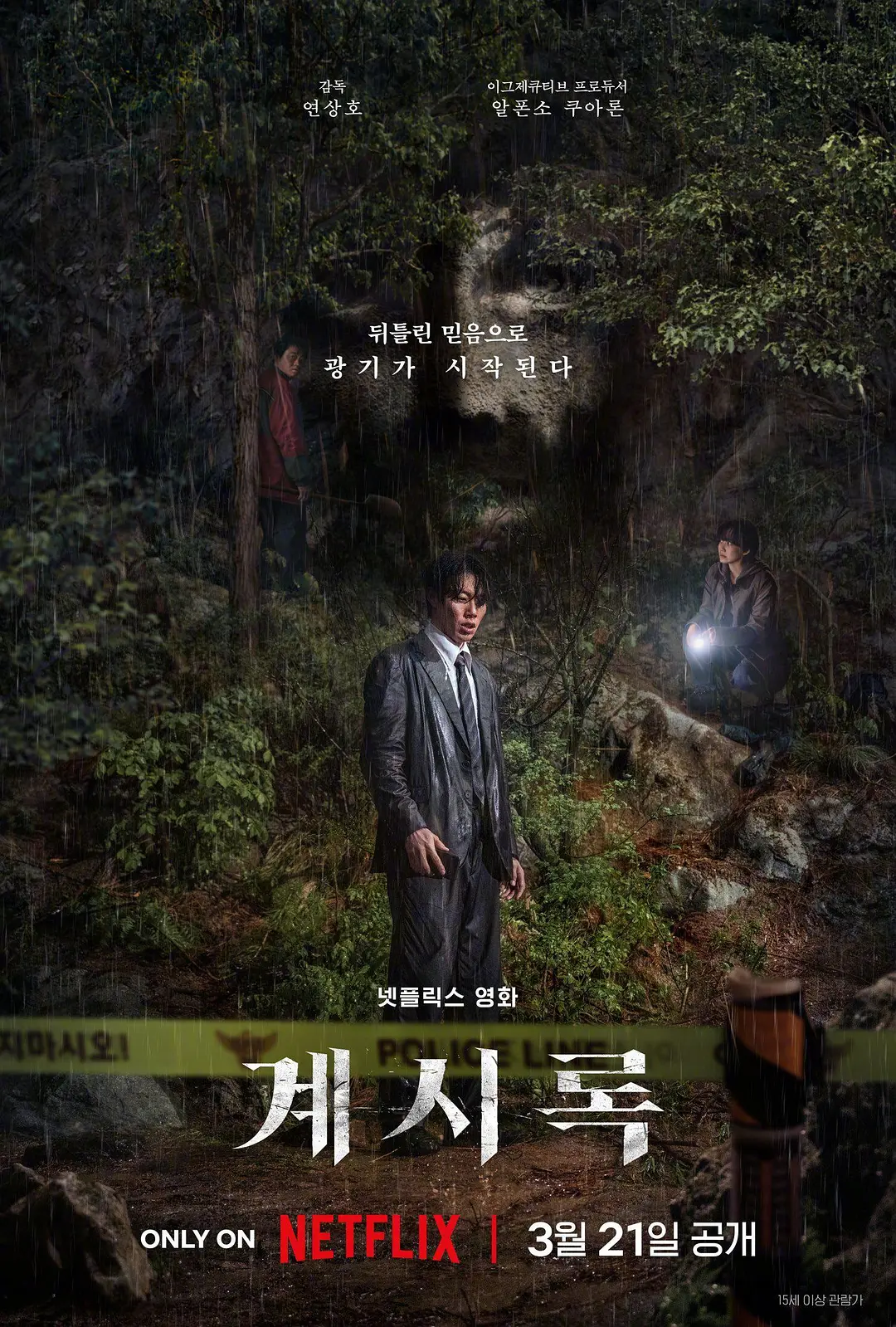

当延尚昊的《来自谁的启示》在网飞平台全球同步上线时,韩国犯罪类型片似乎正经历着某种诡异的自我重复。这部融合了宗教狂热、心理创伤与制度批判的影片,表面上是《釜山行》导演的又一次类型尝试,实则暴露了韩国电影工业在全球化生产链条中的深层焦虑。影片中那个戴着电子镣铐的牧师角色,恰如当代韩国犯罪片的隐喻——看似自由创作,实则被资本与观众期待的双重枷锁所禁锢。

作者性的消解与类型妥协构成了本片最显著的创作困境。延尚昊从《釜山行》确立的"父权危机+社会批判"作者印记,在本片中已退化为类型元素的机械拼贴。那个在废弃教堂进行驱魔仪式的长镜头,调度上刻意复刻《老男孩》的走廊戏,却因缺乏叙事必要性沦为纯粹的视觉奇观。更值得警惕的是网飞算法对作者表达的隐性规训——片中女刑警追查真相的主线,明显为迎合全球流媒体市场而强化,导致韩国本土特有的"开发暴力"社会议题被简化为背景板。这种创作妥协让人想起奉俊昊在《雪国列车》后回归《寄生虫》的必然性,当导演的视听语法被迫服务于跨国资本的叙事模板时,所谓作者性不过是宣传册上的装饰性标签。

韩国犯罪片历来引以为傲的社会批判锋芒,在本片中呈现出令人担忧的钝化趋势。电子镣铐作为刑罚制度的象征,其叙事功能仅停留在制造戏剧性反转的层面,远未达到《追击者》对司法体系的全方位解剖。更遗憾的是对邪教现象的呈现——将集体癔症简单归因为恶魔附体,这种超自然解释实则是编导对韩国新教狂热症候群的逃避。对比《哭声》中宗教与殖民历史的复杂纠缠,本片将社会矛盾妖魔化的处理,暴露出创作团队在意识形态层面的懒惰。当拆迁队的挖掘机碾过信徒躯体时,本该迸发的阶级隐喻,最终被降格为B级片的血浆狂欢。

影片对女性角色的工具化使用,延续了东亚犯罪叙事中顽固的"祭品美学"。女信徒的裸露尸体与女刑警的眼泪共同构成双重剥削:前者满足窥淫癖,后者提供情感宣泄。这种叙事策略在《消失的她》等作品中已显现疲态,却仍被当作类型标配反复使用。更具反讽意味的是,当电影试图塑造强势女警探形象时,却让她在关键时刻因母爱泛滥而逻辑崩坏——这种职业身份与性别本质主义的撕裂,暴露出编剧对现代女性认知的严重滞后。相较之下,《分手的决心》中汤唯角色的复杂主体性,反倒成了韩国类型片中的异数。

在视听语言层面,影片陷入了技术主义陷阱。那个长达8分钟的工厂追逐戏,尽管在运镜上炫技十足,却因过度追求"一镜到底"的噱头而破坏叙事节奏。这种形式大于内容的倾向,在近年韩国商业片中愈演愈烈,从《魔女》的动作设计到《外星+人》的CGI轰炸,电影人们似乎患上"技术焦虑症",用视听奇观掩盖剧作贫血。反观《寄生虫》中那个暴雨夜的长镜头,每个技术选择都服务于阶级翻转的主题,这才是电影工艺应有的尊严。

《来自谁的启示》最终呈现的,是韩国电影工业在全球化时代的身份困惑。当网飞的投资让制作预算膨胀时,创作自由度反而在算法推荐与观众画像中萎缩。片中那个不断切换身份的凶手,恰如韩国犯罪片当下的处境——在作者电影与类型产品、本土表达与国际市场、社会批判与娱乐消费之间精神分裂。这种困境并非韩国独有,但当我们将本片与《恶人传》《魔鬼对决》等近年作品并置观察时,会发现某种令人不安的同质化趋势正在形成。

或许韩国电影人需要重温《杀人回忆》的启示:真正的类型突破从来不在形式创新,而在于对时代情绪的精准捕捉。当犯罪片的社会洞察力被技术完美主义取代,当导演的个体表达臣服于大数据分析,再精巧的叙事诡计也不过是电子镣铐上的装饰灯——耀眼,但禁锢依旧。